何にでもすぐ手が届く狭い家。

快適ではないけど忘れられない原風景。

「今でもその家の夢を見ることがあるんです」

有川直樹が育った古い県営住宅のことだ。近所の友達とボールを追いかけた団地の駐車場、暑さ寒さに耐えながら勉強した狭い部屋。大阪大学工学部に通い始めて1年が過ぎるまでそこに住んでいた。

「古くて狭くて断熱性も悪い家でしたが、何にでも手が届いたり、家のある5階まで友達の遊ぶ声が聞こえて慌てて外に飛び出したり、決して快適ではないけど、思い出に残る生活でした」

そのせいか、大きな家の設計をたくさん手がけるようになった今でも、小さな家の設計も楽しくできるという。有川の原風景と有川が理想とする新しい家の設計。なにげない日々の生活がよい思い出として残るという点に相通ずるものがある。

建物の内側から外側へ

イメージを膨らませる設計。

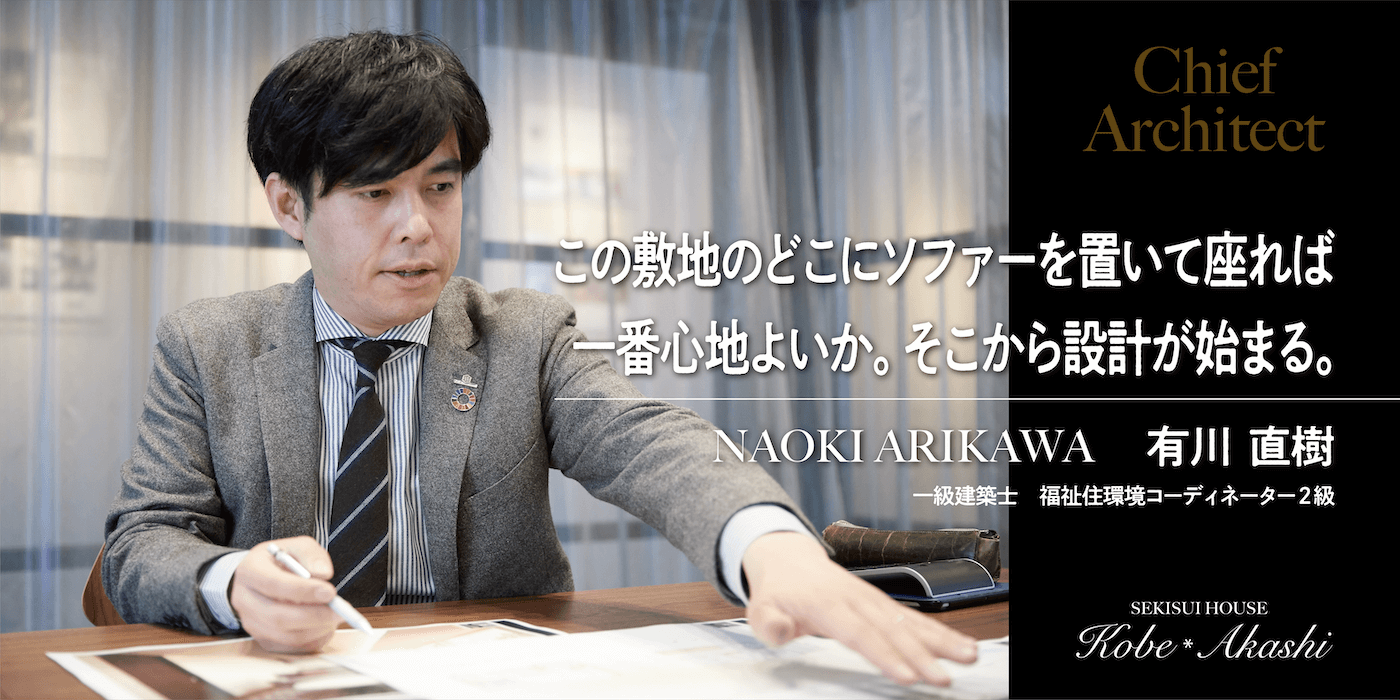

「敷地もお客様の要望も毎回違う設計の仕事。本当に飽きることがまったくなく、細かいところまで気にする性格も相まって、設計は天職だと感じている有川。プランを考えている時は、あっという間に時が過ぎていくという。

「まず敷地の中でどこにソファを置けば一番心地よいかを考えます。ソファに座るときは1日で一番くつろぐ瞬間です。空間の抜け、光の量、窓から見える景色など、ソファを軸にイメージを膨らませていくんです」

単に建物の箱を考えるのではなく、その敷地のポテンシャルを最大限に活かし、建物の内側から外側にイメージを広げていくような設計を心がけているのだ。

自分も積水ハウスで家を建てた。

だからこそ分かる家をつくる側の悩み。

2016年6月。積水ハウスで1件の家が竣工した。有川の新居である。自ら設計を手がけたものの、自分の理想と敷地条件や予算の間で、設計は二転三転した。

「ほんの少し設計を変えるだけでコストが増えたり、設計する側からは些細なことでも、家をつくる側にとっては重要になってくる。当事者として身をもって体験したことで、家をつくる側の気持ちが素直に理解できるようになりましたね」

自ら家を建てたことで、設計する側の立場ではもちろん、お客様の立場でもアドバイスができるようになった。「プランを出したとき、家ができあがったとき、お客様に喜んで頂く瞬間が、何よりも幸福な瞬間です」

そう語る有川の笑顔の中に、これからはその幸福感をもっとたくさん感じることができるはずだという確信がにじみ出ていた。

有川直樹/1986年神戸市垂水区生まれ。2008年に大阪大学工学部地球総合工学科環境学科を卒業後、「環境は破壊したくないが、建築はしたい」という贅沢な願望を叶えられる会社として積水ハウスに入社。神戸西支店設計課に配属された後、現場監督の経験を経て、再び同設計課に活躍の場を移す。2016年6月には積水ハウスで自邸を竣工し、家族との暮らしを満喫している。